不知道你有没有注意过,有的车门打开时,铰链露在外面像个小支架;而有的车门打开后,整个门板干干净净,铰链完全藏在车身里。这可不是设计师随便画的线——藏在里面的铰链,正在悄悄改变你对一辆车的认知。

希望这篇文章对你有所帮助,记得点赞加关注哦!

一、铰链在哪?两种设计藏着两种逻辑

我们常说的“车门铰链”,就是连接车门和车身的那个金属关节。它分两种:外置式(明铰链)和内置式(暗铰链)。

外置式铰链就像给车门装了个“小挂钩”,铰链臂直接暴露在车门和车身侧面。这种设计成本低、结构简单,维修也方便——换个铰链不用拆整个车门。很多家用车、商用车都爱用它,毕竟省下来的钱能多装个配置。

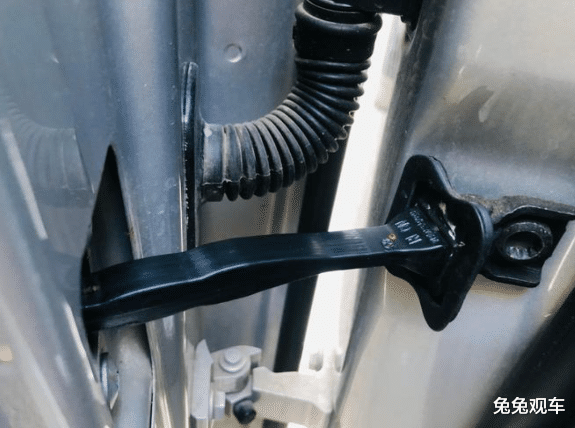

内置式铰链则像给车门“镶了条隐形腰带”。它的铰链臂藏在车门内部,从外面看,车门和车身之间只有一条细细的缝隙。这种设计最早出现在豪华车上,比如奔驰S级、宝马7系,后来逐渐普及到中高端车型。

二、藏起来的铰链,到底好在哪?

你可能会问:“铰链藏起来不就是好看点吗?”其实没这么简单。这种“看不见的设计”,背后藏着三个关键优势。

1. 偷空间?不,是给乘客腾地方

外置铰链的铰链臂会凸出门板一点点,这意味着车门不能完全贴紧车身。当你停车靠墙时,稍微不注意就可能蹭到铰链,留下划痕。而内置铰链因为藏在门内,车门可以做到“零突出”——关上门后,门板和车身几乎严丝合缝。

更重要的是,内置铰链能让车门开得更大。比如有些SUV用外置铰链时,车门最大只能开70度,上下车容易碰头;换成内置铰链后,车门能开到90度以上,老人小孩上下车都方便。这看似是“小细节”,却直接影响用车体验。

2. 安全?它是车门的“隐形保镖”

你可能没想过,铰链也是车门安全的“第一道防线”。当车辆发生碰撞时,车门不仅要承受自身重量,还要抵御外部撞击力。外置铰链的铰链臂暴露在外,相当于给车门开了个“弱点”——如果侧面被撞,冲击力可能直接掰断铰链,导致车门脱落。

内置铰链则像给车门加了层“铠甲”。它的铰链臂藏在门内,和车身框架形成一个整体受力结构。实验数据显示,同样强度的侧面碰撞下,内置铰链的车门变形量比外置铰链小30%以上。这就是为什么豪华车宁愿多花成本也要用内置铰链——安全无小事。

3. 高级感?藏在细节里的“心理暗示”

心理学上有个概念叫“细节溢价”:当一个产品连看不见的地方都很讲究时,人们会默认它整体质量更好。内置铰链虽然藏在门后,但每次开车门时,你摸到的是光滑的门板,看不到任何突兀的金属件——这种“整洁感”会潜移默化地让你觉得:“这车真高级。”

反过来,外置铰链虽然不影响使用,但总给人一种“凑合用”的感觉。就像买西装,同样是纯棉材质,剪裁利落的看起来就比线头外露的贵一倍。汽车设计也是如此,细节处的精致度,往往决定了消费者对品牌价值的判断。

三、不是所有车都能“藏铰链”

看到这里你可能会想:“既然内置铰链这么好,为啥我家十几万的车还在用外置铰链?”答案很简单:成本和结构限制。

内置铰链需要更复杂的冲压工艺——车门内侧要预留铰链安装槽,还要加强门板强度来抵消铰链隐藏后的受力变化。这些都会增加制造成本,大概比外置铰链贵200-500元/车。对于主打性价比的家用车来说,这笔钱可能够装个倒车影像了。

另外,有些车型因为车身结构特殊,也没法用内置铰链。比如硬派越野车,车门需要频繁拆卸(比如换备胎),外置铰链拆起来更快;还有一些小型车,车门太窄,内置铰链根本塞不下。

车门铰链的故事告诉我们:一辆车的好坏,从来不是看配置表上的参数,而是藏在你看不见的地方。内置铰链或许不会让你的车跑得更快,但它能让每一次开关门都更安心、更体面。

下次坐进一辆新车时,不妨留意一下车门打开的样子——如果铰链藏得很好,那这辆车的设计师大概率是个“细节控”;如果铰链明晃晃地露在外面,也不用失望,毕竟它可能在别的地方给你省了一笔钱。

说到底,汽车设计的魅力就在于此:那些藏在螺丝钉里的用心,终会变成你握着方向盘时的踏实感。

天津配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。